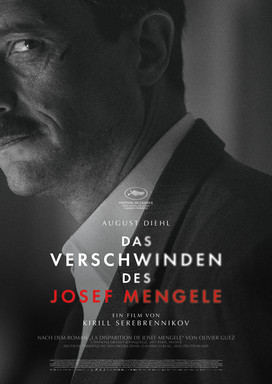

DAS VERSCHWINDEN DES JOSEF MENGELE - Wo Monster Menschen spielen

- Haiko

- 28. Sept.

- 4 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 29. Sept.

Die "Rattenlinie" - so nannten sie die Fluchtrouten, die nach 1945 Tausende NS-Verbrecher vor der Gerechtigkeit retteten. Ein perfekt geöltes Netzwerk, das von Rom über das Franco-Spanien bis nach Südamerika reichte. Die Helfer bildeten eine unheilige Allianz: Katholische Bischöfe wie Alois Hudal, die in den SS-Schergen "Kämpfer gegen den gottlosen Bolschewismus" sahen. Das Rote Kreuz, das bereitwillig falsche Papiere ausstellte. Geheimdienste, die wegschauten oder aktiv halfen. Und die legendäre ODESSA - jenes sagenumwobene Netzwerk ehemaliger SS-Männer, das aus Tätern mit einem Federstrich unschuldige Flüchtlinge machte.

Josef Mengele, der "Todesengel von Auschwitz", nutzte diese Route 1949. Vier Jahre zuvor hatten ihn die Amerikaner bereits gefangen - und ahnungslos wieder freigelassen. Der meistgesuchte KZ-Arzt verbrachte daraufhin Jahre als Knecht auf bayerischen Höfen. Dann floh er über Innsbruck und Genua nach Buenos Aires - ausgestattet mit einem Rotkreuz-Pass auf den Namen "Helmut Gregor". Was wie ein Spionagethriller klingt, war bittere Realität: das Versagen der Nachkriegsjustiz, gepaart mit einer Welt, die lieber vergessen wollte.

Das Ende der goldenen Jahre

Als 1955 ein Militärputsch Juan Perón stürzte, endete abrupt die Willkommenskultur für die geschätzt 5000 Nazi-Flüchtlinge in Argentinien. Die neuen Machthaber kooperierten mit internationalen Fahndungsbehörden, jüdische Organisationen erhöhten den Druck. Die Nazi-Kolonie geriet in Panik - und genau hier setzt Kirill Serebrennikovs Film ein, basierend auf Olivier Guez' gleichnamigen Tatsachen-Roman.

August Diehl verkörpert einen Mengele, der bis dahin ein erschreckend normales Leben führte. Unter seinem echten Namen, erst später dann als "Helmut Gregor", besuchte er Kinos und Cafés, pflegte soziale Kontakte. Doch mit Peróns Sturz kippte diese groteske Normalität. Serebrennikov lässt uns Mengeles wachsende Paranoia spüren - die nervösen Blicke über die Schulter, die Angst in den Straßen von Buenos Aires. Die goldenen Jahre des Exils waren vorbei. Die Uhr tickte, auch wenn er noch bis 1959 in Argentinien ausharrte.

Diehl spielt gegen das Klischee des dämonischen Nazi-Verbrechers. Sein Mengele ist ein Mann, der seine eigene Geschichte permanent umschreibt und sich als Opfer inszeniert. Die zunehmende Paranoia manifestiert sich körperlich - vom aufrechten Gang zur gebeugten Gestalt, ein schleichender Verfall.

Flucht vor Putin, Blick auf Mengele

Es ist kein Zufall, dass gerade Kirill Serebrennikov diese Geschichte erzählt. Der offen schwul lebende russische Regisseur musste selbst vor Putins immer repressiveren Regime fliehen und lebt seit Jahren im Berliner Exil. Mit sieben Filmen in Cannes ist er längst ein Festival-Veteran - DAS VERSCHWINDEN DES JOSEF MENGELE feierte dort als Cannes Première.

Die Parallelen sind offensichtlich: Ein Exilant porträtiert einen Exilanten. Doch Serebrennikov markiert auch die fundamentalen Unterschiede zwischen politischer Verfolgung und der Flucht vor Gerechtigkeit. Was bleibt von einem Menschen, dessen Identität sich nur durch Verbrechen definierte? Das physische Verschwinden wird zur Metapher für ein moralisches Verschwinden - die Auflösung einer Existenz, die ohne ihre monströse 'Arbeit' keinen Kern mehr hat.

Der Blick des Täters

Serebrennikov wagt das Unbequeme. Er zeigt kein Monster, sondern einen banalen, alternden Mann. In einer Schlüsselszene - dem einzig farbigen Element des Films - sehen wir Mengele mit seiner Frau am See. Sie planschen, führen alltägliche Gespräche. Vielleicht könne er heute früher nach Hause kommen, sagt er. Wie in Jonathan Glazers THE ZONE OF INTEREST wird hier das Grauen durch betonte Alltäglichkeit noch unerträglicher.

Dann die brutale nächste Szene: Zwei Menschen werden erschossen. Im nächsten Moment sehen wir, wie ihre Leichen gekocht werden, damit sich das Fleisch leichter von den Knochen löst. Mengele wollte die Skelette seinem Mentor Otmar von Verschuer schicken. Die Diskrepanz zwischen Alltag und Monstrosität könnte nicht größer sein. Hier zeigt sich der wahre Mengele - der Mann, der in Auschwitz Kinder bei lebendigem Leib sezierte, der Zwillinge mit Phenol-Injektionen ins Herz tötete, um sie gleichzeitig obduzieren zu können. Der sich jetzt wie eine feige Ratte versteckt, während die Überlebenden seiner 'Experimente' ein Leben lang an den Folgen leiden mussten. Die Kamera bleibt bei Mengele, zwingt uns in seine paranoide Perspektive. Bei seiner Hochzeit im südamerikanischen Exil träumen die versammelten Nazis vom Weiterleben des Reiches - ein riesiges Hakenkreuz aus Blumen prangt im Garten. Die Schatten von Auschwitz sind allgegenwärtig, auch ohne weitere Rückblenden an den Ort des Schreckens. Die Konfrontation der Generationen

Ein Schlüsselmoment des Films: Mengeles Sohn Rolf reist nach Südamerika, will endlich Antworten. Was hat der Vater wirklich in Auschwitz getan? Mengele flüchtet sich in Rechtfertigungen - er habe an der Rampe "Leben gerettet". Eine Selbstlüge, die er sich so oft eingeredet hat, dass er sie vielleicht selbst glaubt. Serebrennikov inszeniert dies als Zusammenprall zweier Epochen: Der Sohn verkörpert die neue Generation, die aufklären will. Der Vater bleibt in seinen Lügen gefangen. Kein Schuldeingeständnis, keine Reue - nur die ewige Flucht vor der Wahrheit.

Das Ende ohne Gerechtigkeit

Serebrennikov führt uns in Schwarz-Weiß durch eine Zeit, in der die Aufarbeitung des Holocaust noch in den Kinderschuhen steckte. Das Absurde: 1956 reist Mengele noch einmal zu seiner Familie nach Deutschland - als wäre nichts gewesen. Die bundesdeutschen Behörden im Ausland stellen ihm problemlos einen Reisepass aus.

Der Mann, der Tausende in den Tod schickte, kommt und geht, wie es ihm beliebt. Elf Jahre nach Auschwitz. Im Land der Täter.

Erst 1959 ergeht der erste Haftbefehl. Nach Adolf Eichmanns Entführung 1960 flieht Mengele panisch nach Brasilien. Jahrzehnte später entlarven Briefe bei einer Hausdurchsuchung das perfide System: Die Familie hielt über ihren Prokuristen Sedlmeier jahrzehntelang Kontakt. 1979 ertrinkt der "Todesengel" beim Schwimmen. Erst DNA-Tests 1991 bestätigen: Mengele starb unbestraft.

Fazit: Was wie ferne Geschichte klingt, brennt sich als Gegenwartsfrage ein. Ein Exilant (Serebrennikov) erzählt von einem Exilanten (Mengele) - und entlarvt dabei zeitlose Mechanismen: Netzwerke, die Täter schützen. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die ungestillt bleibt. Das Verschwinden als ultimativer Triumph des Verbrechens. Ein unbequemer, notwendiger Film.

Welcher Film über historische Verbrecher hat Euch zuletzt verstört und zum Nachdenken gebracht? Wo liegt für Euch die Grenze bei der Darstellung von Tätern?

Bilder und Trailer: © DCM Film Distribution GmbH

Puh gute Frage, spontan würde ich sagen Zodiac - auch wenns schon lange her ist. Aber der war wirklich spannend und ist in Erinnerung geblieben.